Kreuzbandriss / Kreuzbandruptur

von OA Priv. Doz Dr. Markus Figl

Ein plötzlicher Ruck, eine schnelle Drehung, ein kurzer stechender Schmerz: Kreuzbandriss. Der Kreuzbandriss ist eine weitverbreitete und ernsthafte Knieverletzung, die sowohl Sportler als auch Nichtsportler treffen kann. Doch es gibt Hoffnung. Bei zeitnaher Diagnose und individueller konservativer oder chirurgischer Therapie kann die Stabilität und Funktion des Kniegelenkes weitgehend wiederhergestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

- Was ist ein Kreuzbandriss?

- Die 2 Arten des Kreuzbandrisses

- Symptome eines Kreuzbandrisses

- Häufige Begleitverletzungen bei einem Kreuzbandriss

- Diagnose eines Kreuzbandrisses

- Diagnose durch bildgebende Verfahren (MRT)

- Behandlungsmöglichkeiten bei einem Kreuzbandriss

- Fazit: Ein Kreuzbandriss ist zu ernst, um ignoriert zu werden.

- Häufige Patientenfragen

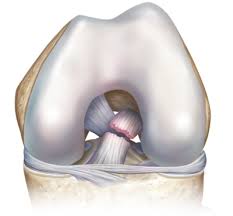

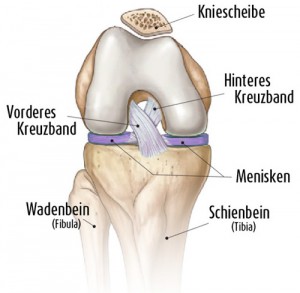

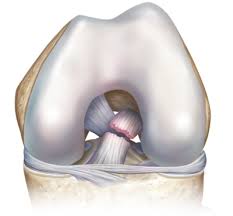

Was ist ein Kreuzbandriss?

Der Kreuzbandriss ist die häufigste klinisch relevante Verletzung im Bereich des Kniegelenks. Von einem Kreuzbandriss, auch Kreuzbandruptur genannt, spricht man bei einem vollständigen oder teilweisen Riss des vorderen Kreuzbandes oder bei einem vollständigen oder teilweisen Riss des hinteren Kreuzbandes.

Die 2 Arten des Kreuzbandrisses

- Vorderer oder hinterer Kreuzbandriss mit sagittaler, das heißt von vorne nach hinten verlaufender, Instabilität und positivem Schubladenphänomen

- Kombinationsverletzung mit Schubladenphänomen in Drehstellung des Fußes nach innen oder außen:

- Anteromediale Rotationsinstabilität (AMRI, vorne-mittige Drehbewegungsinstabilität): vorderer Kreuzbandriss, Riss des Innenmeniskus und der mediodorsalen Kapsel, oft zusätzlich (meist zur Mitte zeigender) Riss des Innenbandes (sogenannte Unhappy Triad).

- Anterolaterale Rotationsinstabilität (ALRI, vorne-seitliche Drehbewegungsinstabilität): Riss des hinteren Kreuzbandes, des Außenbandes und der dorsolateralen Kapsel.

- Posterolaterale Rotationsinstabilität (PLRI, hintere-seitliche Drehbewegungsinstabilität): Riss des Außenbandes und des hinteren Kreuzbandes bei hinterer-mittiger beziehungsweise hinterer-seitlicher Drehbewegungsinstabilität.

Wie entsteht ein Kreuzbandriss?

Ein Kreuzbandriss entsteht meist ohne Fremdeinwirkung durch plötzliche Richtungswechsel beim Laufen oder Springen. Eine falsche Dreh- oder Beugebewegung bei der Hausarbeit, ein spontanes Aufspringen aus der Sitzposition oder eine abrupte Bremsbewegung beim Joggen reichen oftmals schon aus, um die fragilen Bänder im Kniegelenk zu überlasten. Der Kreuzbandriss kann aber auch die Folge eines Sportunfalls, verbunden mit einem Sturz, einer Gegnereinwirkung beim Fussballspielen oder ein harter Aufprall zum Beispiel auf das Armaturenbrett bei Verkehrsunfällen sein.

Typische Bewegungen, die zu einem Kreuzbandriss führen

Ein vorderer Kreuzbandriss entsteht oft durch eine Drehbewegung des Unterschenkels nach außen oder innen, während das Knie gebeugt ist. Auch übermäßige Streck- oder Beugebewegungen können einen Kreuzbandriss verursachen.

Sportarten mit hohem Risiko

In den meisten Fällen handelt es sich um Sportverletzungen. Kreuzbandrisse treten besonders häufig bei „Stop-and-Go“-Sportarten wie Fußball, Eishockey, American Football, Rugby, Paddel Tennis oder Squash und bei Mannschaftssportarten wie Fußball, Handball, Hockey oder Basketball auf.

Auch beim Skifahren, insbesondere wenn der Tal-Ski nach außen dreht und der Körper über dem Berg-Ski fixiert bleibt, sind Kreuzbandrisse eine häufige Verletzung.

Ein Kreuzbandriss kann auch bei komplexen Kombinationsverletzungen (Meniskusriss, Knorpelfraktur) des Kniegelenkes auftreten.

Auswirkungen eines Kreuzbandrisses

Durch den Ausfall des vorderen Kreuzbandes, das eine der beiden zentralen passiven Führungseinheiten des Kniegelenks ist, entsteht eine unnatürliche Bewegungsfreiheit des Schienbeinkopfes nach vorn. Dies führt zu einer Überdehnung der Bandstrukturen und kann zu Knorpelschäden führen, die eine frühzeitige Abnutzung und die Entwicklung einer Arthrose zur Folge haben können.

Höheres Risiko von Kreuzbandverletzungen bei Frauen

Frauen und Mädchen haben eine zwei- bis achtmal höhere Verletzungsrate als Männer, die den gleichen Sport ausüben. Verschiedene Studien zeigen, dass diese Verletzungen vor allem kontaktlos hervorgerufen werden.

Bei Basketballspielerinnen ist die Wahrscheinlichkeit für eine Knieverletzung, eine Operation am Knie oder einen vorderen Kreuzbandriss viermal höher als bei männlichen Basketballspielern.

Bei Fußballspielerinnen ist das Risiko 3–4 mal höher als bei ihren männlichen Kollegen.

Die genaue Ursache für die erhöhte Inzidenz bei Frauen ist noch weitgehend unklar. Es werden anatomische Unterschiede, Hormone und Trainingstechniken als mögliche Faktoren diskutiert.

Symptome eines Kreuzbandrisses

Ein Kreuzbandriss ist eine ernsthafte Verletzung, die normalerweise eine deutliche Schwellung des Knies verursacht. Diese Schwellung kann Schmerzen verursachen, da sie das Gelenk dehnt. Ein blutiger Gelenkerguss, auch Hämarthros genannt, ist bei einem Kreuzbandriss häufig und tritt in 95 % der Fälle bei einer Komplettruptur auf. Dieser Erguss kann die Beweglichkeit des Knies schnell einschränken.

Bei Teilrissen des vorderen Kreuzbandes, wenn der sogenannte Synovialschlauch noch intakt ist, kann eine Gelenkserguss auch völlig fehlen. Solche Riss eignen sich besonders gut für eine Kreuzbandnaht oder eine Kreuzbandrefixation.

Was ist ein Hämarthros?

Ein Hämarthros ist eine Ansammlung von Blut in einem Gelenk. Es ist ein häufiges Symptom bei einem Kreuzbandriss und kann die Beweglichkeit des betroffenen Gelenks stark einschränken.

Ursachen der Symptome

Die Symptome eines Kreuzbandrisses werden durch die Nervenfasern und Blutgefäße verursacht, die im Kreuzband verlaufen. Wenn das Band reißt, lösen die Nervenfasern Schmerzen aus und die Blutgefäße führen zu Blutungen im Gelenk. Oft ist das Reißen des Bandes mit einem hörbaren Knall verbunden, gefolgt von kurzem Schmerz.

Erste Anzeichen und weitere Entwicklung

Die Instabilität im Knie ist bereits spürbar, sobald der erste Schmerz nachlässt. Der Gelenkerguss tritt normalerweise im Laufe des Tages auf. In der Regel muss die sportliche Aktivität abgebrochen werden, obwohl Skifahrer oft noch in der Lage sind, die Abfahrt trotz erheblicher Schmerzen zu bewältigen.

Das Knie kann oft nicht mehr vollständig gestreckt werden und wird in einer leicht gebeugten Position gehalten. In dieser Position kann man den Unterschenkelknochen mit der Hand etwa 5–10 mm nach vorn gegen den Oberschenkelknochen ziehen, ohne einen Widerstand zu spüren. Bei einem gesunden Knie sind nur wenige Millimeter möglich und man spürt dann einen Widerstand. Dieser Test wird als positiver Lachman-Test bezeichnet (mehr dazu später).

Langfristige Auswirkungen

Nach etwa einer Woche klingen die Symptome eines vorderen Kreuzbandrisses ab. Einige Patienten beginnen bereits nach zwei Wochen wieder mit Sport. Der Grad der Instabilität des Kniegelenks hängt stark von den sekundären Kniegelenks-Stabilisatoren und deren Trainingszustand ab. Diese sekundären Stabilisatoren sind andere periphere Bänder und Muskelsehnen, die teilweise die Funktion des vorderen Kreuzbandes zur Stabilisierung des Kniegelenks übernehmen können.

Viele Patienten sind dann drei bis sechs Monate weitgehend beschwerdefrei. Danach können die sekundären Stabilisatoren die auf das Kniegelenk einwirkenden Kräfte aber meist nicht mehr abfangen. Schäden an den Menisken und Seitenbändern sowie ein vermehrtes Auftreten von giving way, also einem plötzlichen Nachgeben des Knies, sind die Folge.

Häufige Begleitverletzungen bei einem Kreuzbandriss

Ein Kreuzbandriss tritt selten allein auf. In der Tat sind bis zu 80 % aller Kreuzbandrisse mit anderen Verletzungen verbunden. Eine häufige Begleitverletzung sind Schäden an den Menisken, den stoßdämpfenden Scheiben im Knie. In einer Studie wurde festgestellt, dass bei akuten Kreuzbandrissen 42 % der Patienten einen Riss des Innenmeniskus und 62 % einen Riss des Außenmeniskus hatten. Bei chronischen Kreuzbandrissen waren diese Zahlen sogar noch höher.

Die Rolle der Menisken

Die Menisken spielen eine wichtige Rolle bei der Stoßdämpfung im Knie. Wenn Teile des Meniskus entfernt werden müssen, kann dies zu einer erhöhten Häufigkeit von sekundären Arthrosen führen. Arthrose ist eine Erkrankung, bei der der Knorpel in den Gelenken abgenutzt wird, was zu Schmerzen und Steifheit führt. Intakte Menisken können das Ergebnis einer Kreuzbandrekonstruktion verbessern, daher wird empfohlen, den Meniskus zu reparieren, wenn dies möglich ist.

Weitere Begleitverletzungen

Eine weitere häufige Begleitverletzung ist der Riss des Innen- und/oder Außenbandes des Kniegelenks. Wenn das Innenband, der Innenmeniskus und das vordere Kreuzband betroffen sind, spricht man von einer "Unhappy Triad".

Eine eher seltene Verletzung ist die sogenannte Segond-Fraktur, bei der ein Teil des Knochens am Schienbein abgerissen wird. Diese Fraktur ist oft mit einem Riss des anterolateralen Ligaments (ALL) verbunden, einem wichtigen Stabilisator gegen eine forcierte Innenrotation des Knies. Ein Riss dieses Bandes kann einen positiven Pivot-Shift-Test ermöglichen, ein klinischer Test zur Diagnose von Kreuzbandrissen.

Video: Kreuzbandriss - Segond Fraktur

Diagnose eines Kreuzbandrisses

Ein Kreuzbandriss kann anhand der Symptome, der Beschreibung des Verletzungsvorganges und mithilfe einfacher klinischer Untersuchungen relativ sicher diagnostiziert werden. Magnetresonanztomografie und Arthroskopie können die Diagnosestellung weiter absichern.

Vorderes und hinteres Schubladenphänomen

Ein vorderes Schubladenphänomen tritt auf, wenn das vordere Kreuzband gerissen ist. Bei diesem Phänomen kann der Unterschenkel, wenn das Knie gebeugt ist, von hinten nach vorn geschoben werden. Wenn das hintere Kreuzband gerissen ist, tritt das hintere Schubladenphänomen auf. In diesem Fall kann der Unterschenkel bei gebeugtem Knie von vorn nach hinten geschoben werden.

Schubladen- und Lachman-Test

Die erste Diagnose eines Kreuzbandrisses erfolgt normalerweise mit dem Schubladen- und Lachman-Test. Der Schubladen-Test prüft das vordere und hintere Schubladenphänomen, während der Lachman-Test die Stabilität des Knies bei einer leichten Beugung prüft. Wenn nur ein Teil des vorderen Kreuzbandes gerissen ist, kann die Diagnose schwieriger sein, da der Schubladen-Test möglicherweise negativ ausfällt, während der Lachman-Test positiv ist.

Video: Lachman-Test

Beobachtung des Knies

Ein Riss des hinteren Kreuzbandes kann manchmal durch Beobachtung des in 90° gebeugten Kniegelenks von der Seite beim liegenden Patienten beurteilt werden. Wenn der Kopf des Schienbeins zurückgesunken ist, sollte eine Verletzung des Bandes in Betracht gezogen werden.

Diagnose durch bildgebende Verfahren (MRT)

Die Diagnose eines Kreuzbandrisses kann mithilfe von bildgebenden Verfahren, insbesondere der Magnetresonanztomographie (MRT), bestätigt werden. Die MRT ist eine Art von Bildgebungstechnik, die starke Magnetfelder und Radiowellen verwendet, um detaillierte Bilder des Körpers zu erstellen.

Die Rolle der MRT

Obwohl die MRT ein nützliches Werkzeug zur Bestätigung einer Diagnose sein kann, ist es wichtig zu beachten, dass die Interpretation der MRT-Bilder bei der Diagnose eines Kreuzbandrisses in etwa 20 % der Fälle zu falschen Diagnosen führen kann. Dies hängt von den sogenannten Schnittbildern und der geeigneten Positionierung des Kniegelenks während der MRT-Untersuchung ab.

Der Radiologe, der die MRT durchführt und interpretiert, sollte daher die genaue Vorgeschichte kennen, die zur Verletzung geführt hat, und auch Erfahrung in der Untersuchung eines verletzten Gelenks haben, um Fehlbeurteilungen zu vermeiden.

Vergleich mit dem Lachman-Test

Im Vergleich zur MRT hat der Lachman-Test, ein einfacherer klinischer Test zur Diagnose eines Kreuzbandrisses, eine Fehlerquote von nur 10 %. Daher ist die MRT in der Regel weniger empfindlich und spezifisch als die klinische Untersuchung durch einen qualifizierten Unfallchirurgen bei der Diagnose eines vorderen Kreuzbandrisses.

Die Rolle der Röntgenaufnahme

Röntgenaufnahmen tragen nicht direkt zur Diagnose eines Kreuzbandrisses bei, da die Kreuzbänder, ob gerissen oder nicht, auf einem Röntgenbild nicht sichtbar sind. Röntgenaufnahmen dienen jedoch dazu, mögliche knöcherne Begleitverletzungen oder einen knöchernen Kreuzbandausriss (Eminentia Fraktur) zu diagnostizieren.

Behandlungsmöglichkeiten bei einem Kreuzbandriss

Ein Kreuzbandriss ist eine ernsthafte Verletzung, die eine angemessene Behandlung erfordert. Im Gegensatz zu Rissen der Außen- und Innenbänder heilt ein Kreuzbandriss nicht von selbst, auch wenn das Knie ruhiggestellt wird. Eine unbehandelte Kreuzbandruptur kann zu einer Degeneration des hyalinen Gelenkknorpels und zu Schäden am Meniskus führen. Studien haben gezeigt, dass ohne therapeutische Intervention eine fortschreitende Zerstörung der Gelenkstrukturen auftritt und ein hohes Risiko für weitere Verletzungen besteht.

Konservative und operative Therapie

Es gibt zwei Hauptgruppen von Behandlungsmöglichkeiten für einen Kreuzbandriss: operative und konservative Therapie. Die Wahl der Behandlung wird normalerweise individuell auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmt.

Konservative Therapie

Die konservative Therapie basiert auf einem physiotherapeutischen Muskelaufbau, der dazu dient, das Kniegelenk extern zu stabilisieren. Dies bedeutet, dass der Patient Übungen durchführt, um die Muskeln um das Knie herum zu stärken und so die Stabilität des Gelenks zu verbessern.

Operative Therapie

Das Ziel der chirurgischen Therapien ist die anatomische und biomechanische Rekonstruktion des gerissenen Kreuzbandes. Mit anderen Worten, die Chirurgen versuchen, die Funktion des Kreuzbandes so gut wie möglich wiederherzustellen. Dies geschieht normalerweise durch eine Kreuzband-Operation, bei der das gerissene Band repariert oder durch ein Transplantat ersetzt wird.

Healing-Response-Technik zur Behandlung eines Kreuzbandrisses

Die Healing-Response-Technik ist eine spezielle Behandlungsmethode für Kreuzbandrisse, die vom US-amerikanischen Chirurgen Richard Steadman in den 1990er-Jahren entwickelt wurde. Diese Methode ist jedoch nur bei bestimmten Arten von Kreuzbandrissen anwendbar.

Anwendbarkeit der Healing-Response-Technik

Die Healing-Response-Technik kann nur bei frischen vorderen Kreuzbandrissen angewendet werden, die entweder am Oberschenkelknochen abgerissen sind oder bei denen ein Riss im Synovialüberzug (eine Art Schutzschicht um das Gelenk) vorliegt. Etwa 80 % aller Rupturen des vorderen Kreuzbandes treten am Oberschenkelknochen auf.

Therapeutisches Konzept

Das therapeutische Konzept der Healing-Response-Technik basiert auf der Fähigkeit von undifferenzierten Stammzellen, sich unter entsprechender mechanischer Beanspruchung zu spezialisierten Zellen, den sogenannten Tendinozyten (Flügelzellen), zu entwickeln. Diese Zellen spielen eine wichtige Rolle bei der Heilung von Sehnen und Bändern.

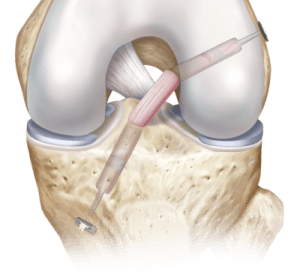

Durchführung der Healing-Response-Technik

Die Behandlung beginnt mit einer Arthroskopie, einer Art Gelenkspiegelung, bei der eventuelle Begleitverletzungen behandelt werden. Anschließend wird das Knochenmark im Bereich des Kreuzbandes an bis zu zehn Stellen geöffnet (Mikrofraktur), damit Stammzellen aus dem Mark austreten können. Ein ausreichender Austritt von Blut aus dem Knochenmark ist dabei wichtig. Danach wird das Kreuzband an seine ursprüngliche Stelle zurückgeführt und das Kniegelenk gestreckt. Die Behandlung erfolgt stationär und dauert in der Regel zwei Tage.

Nach dem Eingriff

Nach dem Eingriff wird das Kniegelenk für etwa vier bis sechs Wochen in einer 10°-Beugung fixiert. Danach beginnt ein intensives Training. Im Durchschnitt kann der Patient nach etwa drei Monaten wieder Leistungssport ausüben. Der Eingriff muss innerhalb von wenigen Tagen nach der Verletzung erfolgen. Die Erfolgsrate dieser Technik liegt bei über 80 Prozent. Wenn die Healing-Response-Technik nicht erfolgreich ist, kann eine Kreuzbandplastik durchgeführt werden, bei der das gerissene Band durch ein Transplantat ersetzt wird.

Operative Behandlung beim Kreuzbandriss

Kreuzbandrefixation

Dabei wird das gerissene Kreuzband mit einem Knochendübel an seinem Ursprung refixiert. Diese Methode ist bei frischen Kreuzbandrissen, besonders bei einem subsynovialen Kreuzbandriss und bei Teilrupturen des Kreuzbandes eine sinnvolle Methode.

Sonderfall knöcherner Ausriss

Der knöcherne Ab- oder Ausriss des vorderen Kreuzbands vom Knochen ist wesentlich seltener als seine intraligamentäre Ruptur und ist definitionsgemäß kein Kreuzbandriss. Dieser Sonderfall tritt häufiger bei Kindern, vor allem im Bereich des Kreuzbandansatzes am Schienbein auf und hat durch Refixierung des Ausrisses – beispielsweise mit Schrauben oder Drahtnaht – allgemein gute Chancen, wieder vollständig knöchern einzuheilen.

Kreuzbandplastik

Bei den verwendeten Transplantatmaterialien, die das gerissene vordere Kreuzband ersetzen sollen, haben sich seit den 1980er-Jahren im Wesentlichen körpereigene (autologe) Transplantate durchgesetzt. Zurzeit kommen hauptsächlich das Kniescheibenband, die Quadrizepssehne und die Semitendinosus/Gracilis Sehne zum Einsatz.

Kniescheibenband

Bei der Rekonstruktion des Kreuzbandes mittels autologer Transplantation des Kniescheibenbandes wird dieses im mittleren Banddrittel mit anhängenden Knochenteilen (engl.: bone tendon bone = Knochen-Sehne-Knochen; BTB-Technik) entnommen und durch vorbereitete Kanäle (8–10 mm Durchmesser) im Schienbein beziehungsweise Oberschenkelknochen eingezogen. Die Länge des oberen und unteren Knochenblocks beträgt jeweils etwa 20 mm. Die stabilste Verankerung der Knochenenden des autologen Transplantats wird durch die Fixation mit sogenannten Interferenzschrauben oder einem Fixationsbutton erreicht. Diese ist besonders wichtig im Hinblick auf eine frühe funktionelle Mobilisierung.

Quadricepssehne

Das mittlere Drittel der Sehne wird minimal invasiv oberhalb der Kniescheibe entnommen. Die Narbe verheilt in der Regel kosmetisch sehr schön. Die Sehnenfunktion bleibt unverändert. Es handelt sich um ein Transplantat mit einer hohen Primärstabilität. Das Transplantat aus der Quadricepssehne zur Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes (Kreuzbandplastik, Kreuzbandersatzoperation) ist unser aktuelles Lieblingstransplantat.

Semitendinosus- und Gracilissehne

Die Sehnen werden durch einen kleinen Schnitt über dem Schienbein, knapp unterhalb des Knies, mit einem sogenannten Tendon Stripper entnommen. Je nach Länge wird die Sehne drei- oder vierfach mit einer bestimmten Armierungstechnik präpariert, fixiert und durch zwei Bohrungen im Schienbeinkopf und im Oberschenkelkondyl ins Kniegelenk eingebracht und dort stabil befestigt.

Allograft

Bei einem sogenannten Allograft handelt es sich um ein Spender-Transplantat. Hierfür kommen neben den drei zuvor genannten Sehnen auch präparierte Achillessehnen und die Tibialis-anterior-Sehne infrage. Ein positiver Effekt bei der Verwendung eines Allografts ist, dass es zu keiner Entnahmemorbidität kommen kann. Weitere Vorteile sind die kürzere Operationszeit, kleinere Operationsnarben und Reduzierung der postoperativen Schmerzen. Nachteil des Kreuzband Allograft: deutlich längere Einheilungsphase und damit späteres sportliches Comeback.

Fazit: Ein Kreuzbandriss ist zu ernst, um ignoriert zu werden.

Ein Kreuzbandriss kann jeden treffen, ob Profisportler oder Gelegenheitsathlet, und kann langfristige Folgen für die Gesundheit des Kniegelenks und damit für Ihre Mobilität haben. Daher fasse ich die wichtigsten Punkte der Kreuzbandriss-Thematik nochmals zusammen, um die Bedeutung einer sofortigen Diagnose und Behandlung hervorzuheben.

- Die Ursachen für einen Kreuzbandriss sind meist plötzliche Richtungswechsel oder falsche Bewegungen, besonders in Sportarten wie Tennis, Fußball und Skifahren. Das Knie kann unter Schmerzen und Schwellungen leiden, und die Instabilität kann zu weiteren Verletzungen führen, insbesondere bei Frauen, die ein höheres Risiko haben.

- Die Symptome umfassen Schwellungen und Schmerzen im Knie sowie ein instabiles Gefühl im Gelenk. Begleitverletzungen wie Meniskusrisse sind häufig. Eine korrekte Diagnose ist entscheidend und beinhaltet klinische Untersuchungen, Magnetresonanztomografie und gegebenenfalls Röntgenaufnahmen.

- Behandlungsmöglichkeiten für Kreuzbandrisse sind konservative Therapie, bei der ein Muskelaufbauprogramm durchgeführt wird, oder operative Therapie, bei der das gerissene Kreuzband repariert oder ersetzt wird. Die Healing-Response-Technik ist eine spezielle Methode, bei der frische Kreuzbandrisse ohne Transplantation behandelt werden können, während die Kreuzbandplastik den Ersatz des gerissenen Bands durch Transplantate beinhaltet.

- Eine zeitnahe Diagnose und angemessene Behandlung sind entscheidend, um langfristige Schäden am Kniegelenk und mögliche Komplikationen wie Arthrose zu vermeiden. Es ist unerlässlich, auf die Warnzeichen zu achten und bei Verdacht auf einen Kreuzbandriss umgehend professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um langfristige Mobilität und Lebensqualität zu gewährleisten.

Häufige Patientenfragen

Eine Kreuzbandnaht oder Kreuzbandrefixation kann tagesklinisch ohne Übernachtung in der Klinik durchgeführt werden.

Die Instabilität, die durch einen Kreuzbandriss verursacht wird, führt auch zu einer Überlastung von Knorpel und Menisken. Die Menisken sind kleine, knorpelige Scheiben, die als Stoßdämpfer zwischen den Knochen im Kniegelenk wirken. Wenn diese Instabilität nicht durch die Muskulatur ausgeglichen oder durch eine Operation behoben wird, kann es häufig zu einem Meniskusriss und/oder einer Knorpelschädigung mit Arthrose kommen.